【オンライン当事者会開催!】ひきこもりってどういう状態?見えにくいつらさを経験者と一緒にまとめました

みなさんこんにちは、てがある。です。

もうすぐ春か、といったところ。気温が日々安定せず、体調不良になってしまう方が身近にも多いなぁと感じています。こんな時は、まったりとおうちタイムを満喫して、体を労ってやるのもよいかもですね!

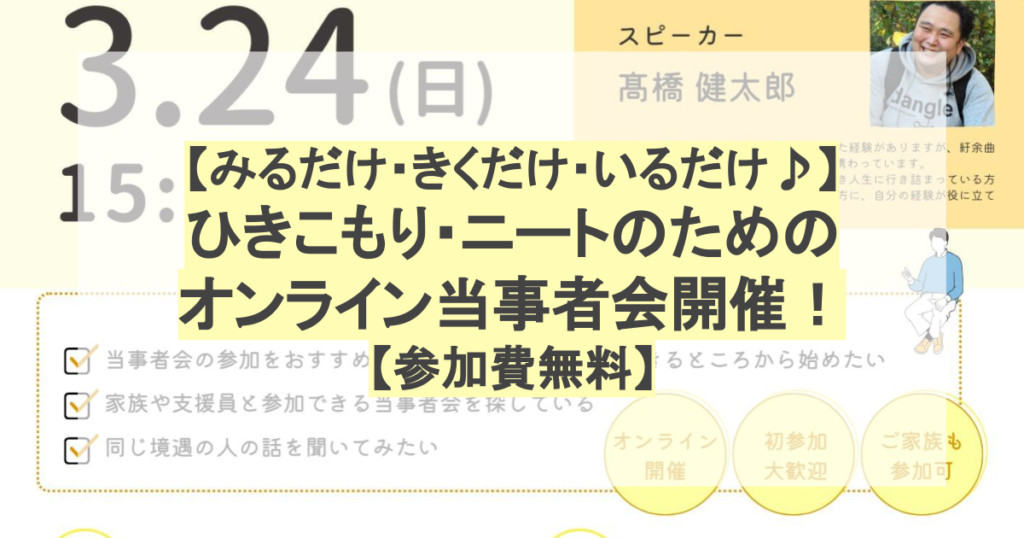

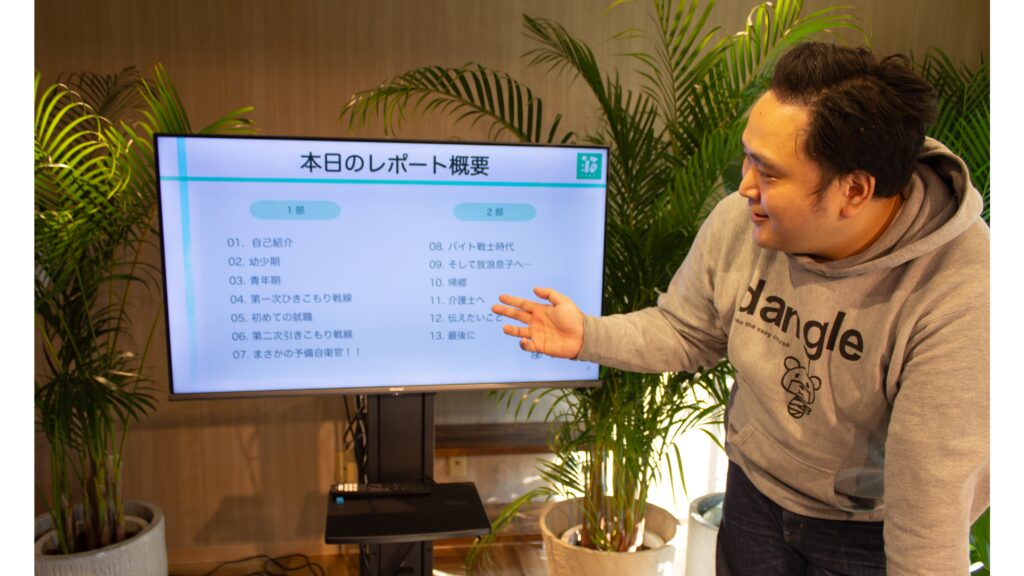

さて、先日、こんなイベントのリリースをしました。

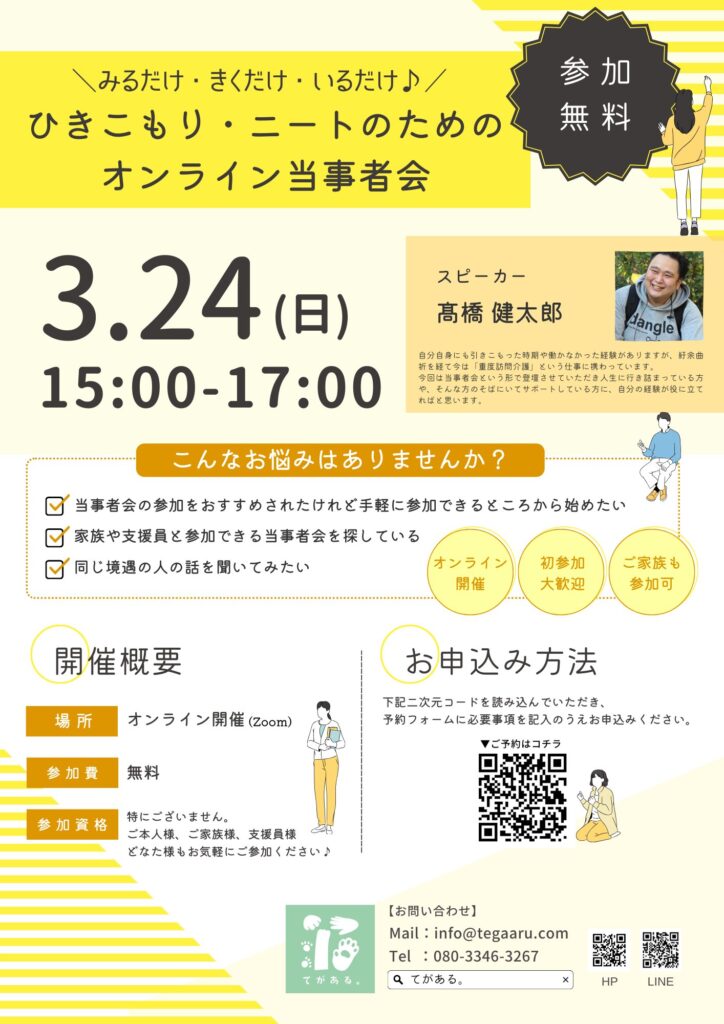

てがある。はこの度、引きこもりやニートといった「制度の谷間」に該当する当事者ともっと関わりたい思いから、「みるだけ・きくだけ・いるだけ」から始める!ひきこもり当事者会を開催します!

実はずっとスピーカーの髙橋とやりたかった会でもあります。参加料など全くかからないイベントなので、ぜひこの機会に少しずつ、悩みを抱えている当事者の方と繋がって、まったりお話しでもできる時間を作りたいと考えております。

この記事では、そんな会を開催させていただくにあたって、

- 「ひきこもり」について

- ひきこもりの苦労

- 私たちがひきこもりの方と話したい想い

- 当事者会に参加するいいところ

について、まとめていこうと思います。これから当事者会の参加などを検討中の方や、その支援者の方などに届けることができればと思います。

では、早速始めていきましょう!

目次

「ひきこもり」ってなあに?

まずは、ひきこもりという状況について、せっかくなのでまとめさせていただければと思います。

ひきこもりの定義

「ひきこもり」という言葉の整理からしていきましょう!

ひきこもりは、厚生労働省「ひきこもりの評価・支援に関するガイドライン」にて以下のように定義されています。

様々な要因の結果として社会的参加(義務教育を含む就学、非常勤職を含む就労、家庭外での交遊など)を回避し、原則的には6ヶ月以上にわたって概ね家庭にとどまり続けている状態(他者と交わらない形での外出をしていてもよい)を指す現象概念である。

齋藤(2010)

ひきこもりは病気?

ひきこもり、という言葉自体は現代ではポピュラーになっていますが、21世紀になってから徐々に社会問題化されてきた現象になります。

先ほどの定義を踏まえてまずポイントになるところは「ひきこもりは定義としては病気ではない」というところになります。

もちろん、今でこそ精神障害に関する社会の認知が高まったこともあり、ひきこもりとの関連性についても少しずつですが指摘されています。先ほどの「定義」についても、実はこう続いています。

なお、引きこもりは原則として統合失調症の陽性あるいは陰性症状に基づくひきこもり状態とは一線を画した非精神病性の現象とするが、実際には確定診断がなされる前の統合失調症が含まれている可能性は低くないことに留意すべきである。

齋藤(2010)

ひきこもりの全てが病気ではないですが、少なからず精神障害などの影響が関与している事例があるということになります。

ひきこもりと福祉

就労系をはじめとした障害者総合支援法などの福祉サービスを、ひきこもりは利用することができます。

また、ひきこもりご本人のみんながみんな治療や具体的な支援を必要としているものでもないというところもあります。それこそ、私の友人で今回のスピーカーでもある髙橋は、福祉などの手を借りた形での復帰をしていないんですね。

本人と改めて当時の話をすると、彼はやっぱり「や、そもそも福祉とかしらんし!」と話すわけです。

ひきこもりについてのまとめ

つまり、多様性がありまくる現象であるため全部が病気であると言い切れず、

けれど社会復帰のために福祉の間口はちょこっと開いている状態。なお当事者ご本人にあまり認知されていない上に本人からのヘルプも出にくいためお互いにディスコミュニケーションが続いている。

というのが引きこもりの現在地であるというところになります。

ひきこもりの苦労について

ある当事者会にお邪魔させていただいた時「引きこもりは出口のない真っ暗なトンネルを手探りで歩いているようなもの」と話を受けました。

なるほどな、とその言葉に共感した理由は、ひきこもりがひきこもりをしている経緯や、その気持ちについて周囲がどうしても理解しにくい、というのが一点。そして、本人は確かに苦しんでいる事実がある、というところです。

ここからは、そんなひきこもりが感じている大変さについて書いていきます。

社会生活で負った「疼痛」

いじめ問題

社会に「適合する」ってなんだろう…と私もしょっちゅう考えるんですが、何某かの要因で本人の個性が煙たがられる場面は、学校生活などでよく見ていたかと思います。

それは、調和を乱していたかもしれませんが、自分という存在を許してもらえなかった本人には傷として残ります。

また、学校に限らず職場の人間関係で上司からアグレッシブなコミュニケーションを取られてしまい、半ば適応障害のような形になって退職→ひきこもりへ至るケースもあります。

筆者は家庭内トラブルと学校での人間関係の二重苦で中学校をほとんど不登校しましたが、たとえばその中学校では、仲の良い異性の学生と遊んでいることを「ハーレム」などと揶揄されたことがあります。少なくとも私には父の影響で男性に対しての恐怖心があり、女性との交流の方が居心地が良かっただけに、そういう風に言われたことがすごく苦しく、仲の良かったグループの方々にも申し訳ない気持ちになりました。結果としては、それがきっかけでクラスメイトと関わることが困難になったことで不登校になりました。

私としては、それがきっかけで始まったやさぐれ生活で、初めて男性の親友と出会うことができたのでノーカンと思っていますが…当時はコミュニティに所属できない絶望感や、恐怖感が強かったと思います。

当たり前ですが、いじめはよくないですな!

周囲からの過度な期待

両親や周囲からの強い期待は、光栄である反面強烈なプレッシャーにもなり得ます。

家業を継ぐために生きること。優秀な成績を出すために勉強すること。それが本人が望んでいないものであった場合、やはりそれは本人の足枷になるのかなって思います。「長男として」「後継として」と期待されて無理難題と対峙している姿を側から見ていて本当に苦しいだろうと思います。

結果として、それこそ部屋から出なくなったり、逆に、家に寄り付かなくなるケースもあると思います。

ひきこもりの不安定な心理状態

「でもこのままじゃだめだよ!」って周囲から言われるのが一番つらいとよくご本人から伺います。やはりそこは、本人が一番よくわかっているところ、というところ。

ここでは、ひきこもりの心理や精神状態について、私が聞いた範疇をまとめていきたいと思います。

孤独感

家にいても孤独にはなります。ひきこもりは、文字通り「どこにも居場所がない」孤独感に晒され続けている状態です。

私は髙橋がひきこもっていた時、彼一人だけ食事の用意がない状況などを見てきました(それがきっかけで「貧乏飯」なるとんでも料理が複数爆誕した思い出もあったりしますが…それは当事者会で話せればと思います!)

やっぱりそれって悲しいことだと思うし、本人は言葉ではあまり言わなかったですが、家に居場所がない状況で、寂しい思いもあったんじゃなかろうかと思います。

強い不安、焦燥感

ひきこもり、という状態について本人がネガティブに考えていないわけがありません。停滞していても時間は動くし、本人も含め年をとります。ひきこもる、ということは、そう言った「現実の足音」に常に苛まれている状態であると言えます。

目が醒めるたび、生活をしている間も、その現実について不安感や焦りを人知れず感じているケースが少なくありません。将来や現状に対して、不安や焦燥感を拭うことが難しい状態が継続することは、精神的にも辛いです。

自身を守る最後の手段

また、過去に感じた嫌な出来事が日常で突然フラッシュバックしてしまい、不安や恐怖感が癒えずずっと塞ぎ込んでしまうこともあります。私なんかもそうでしたが、そう言った経験を受けた側にはずっと痛みが残ってしまいます。

すると、やはり「これ以上傷つきたくない」という気持ちから、自身を守るための最後の手段としてひきこもる選択をとることも往々にしてあると思います。

諦めのような感情

「自分を必要としてくれる人なんかいない」「今更努力しても、ずっと努力してきた人たちに追いつけるわけがない」「また苦しい思いをするくらいなら、このまま緩やかに萎れていく人生の方がよい」「どうせ幸せになれない」

そういった気持ちが芽生えてきます。それは、ひきこもりという期間で自己肯定感とか、自信とか、生きていく理由なんかがズタズタになった結果の感情です。

こういった状態で、今更社会で自分は何をするのか。何のために?

そういう重みがあるということについても、知っておかなければなりません。

生活で困ること

家での活動にも制限が多い

家にいても、家族からの視線に恐怖心を抱くことも珍しくありません。出会してしまった場合に「あんたはいつまでこんなことをしてるの!」なんて責められてしまえば、それこそ死体蹴りのような状態になってしまい本人は余計に苦しくなってしまいます。

そのため、家の中にいても、家族との交流を極端に避けるケースもあります。家族との交流断絶も「ダメコン」として本人がとっている戦略に他なりません。

こうなってくると、日常生活でも生きていくために必要な活動(入浴、洗濯、食事、掃除、排泄、買い物…)にも大きな影響が出てしまうような状況も出てしまいます。

朝が本当に苦しい

今日も朝がきて、人間が起きて活動をしている事実やその状況がきついと言います。本人としては、強い罪悪感や恐怖感を覚えるとのことです。

逆に、夜になるにつれて気持ちが楽になることも多いとのことです。一日で精神状況が揺れるというのも、きついものですね。

貧困が社会生活をさらに制限する

日本は資本主義であるため、社会生活から外れてしまうと対価として金銭を得ることが難しくなります。ひきこもりの事例としては、身寄りがある場合家族など身近な方に生活を保証してもらうことで生活の維持をしていくかと思います。

しかしながら、そう言った状況をそれこそ家族が受け入れることにもハードルがあります。親としては「早く立ち直って自立させたい」というところと「本人を甘やかす結果を作りたくない」と考えることも多いでしょう。やはり、保護者としては本人が自分の足で立つことを望みますし、社会的にもやれ共依存など、過保護すぎるなどと親の立ち振る舞いを指してメディアが強い問題提起をすることもあるため、そういった意識を感じているとのことです。

ですが、それが、本人に対する金銭援助の打ち切り。という形で行動化してしまった場合のデメリットもある、ということについても、ひきこもり支援では語られています。

つまり、本人が何か外出や社会参加につながる何かをしたいと考えたとき、それをするお金が本人の手元にない。という状況を作ってしまうことにつながる、ということです。

何をするにも先立つものは必要ですしね…。現在では「金銭の援助だけは最低限打ち切らないであげて!」という発信が増えていると感じています。

なぜ、当事者会が始めたいのか!

去年秋頃に髙橋と上野公園で撮った写真。私なんかは完全にオフモードで、髪の毛はおろかヒゲすら剃ってませんね!こんなもんです。

私たちのリカバリーのきっかけは「友達」であったこと

私もそうですが、精神的にかなりヒリついていて、社会生活を満足に送ることができなかった期間が何年もありました。…改めて振り返ると、私や髙橋が今日まで生きているのは、やはりそばにいてくれる友人の存在があったからだと思っています。私たちは数少ない友人として、お互いを許し合いながらなんとか過ごしていたんだ。そう思います!

別に治ることが目標じゃなくてもいいんじゃないかな?

「当事者会」と聞くと硬派なイメージや高い目標などがちらつくことも多いですが、誤解を恐れずに発信すると、実はそんな崇高なことをしたいために会をやりたいとは運営の誰も、全く思っていません…!

髙橋も私も「治ってない」し「助けられてない」です。福祉制度なんて当時知らなかったです。今でこそ資格取得のために勉強したのでわかりますが、制度を押し付けたい気持ちも、私たちが嫌なので絶対にやりませんw

くだらない話ができる場所がなんとなくある、くらいのポジ

じゃあ、なんで当事者会をやるのか。それは、私たちが「居心地が良い」と思った環境を、もっと普及していきたい!というところです。

それが、どんな利益を生むのかはわかりませんが、何となく話せるヤツがいて、そいつと時間を共有する!くらい軽いところをやっていきたいです。これから当事者会を定期的に走らせていくにあたって、よくできた当事者会ではないかもしれないけれど、なんとなく一緒の時間を分かち合いたいと思っています!

当事者会に参加するメリット

そもそも当事者会とやらに行ったことがないです…

こんな方。せっかくなので、当事者会に参加して得られるものについてもまとめていければと思います!

しゃべり場として利用できる

当事者会自体は基本的に「みるだけ」から始めていけますよ!というコンセプトをとっていますが、可能な方であれば、一緒にコミュニケーションをとりながら進行していくことも可能です。

ですので、話がしたい、楽しみたい方についても大歓迎!ぜひ、あなたのことを教えてください。

オンラインなので準備などほとんど必要なし!

とはいえ、いきなり外で会ったりするのもハードルが高い…

今回の会はオンラインのみでの運営となります。ですので、心構えなどほとんど必要なし!画面もミュートでOKなので、気軽に参加して空気感を味わうことができます。

気持ちの分かち合いができる

経験者が当事者会を運営しています。同じ経験…とは言いませんが、何か話をするのであれば何も知らない人に話すよりハードルがグッと下がるかと思います。

それに、話して楽になることもたくさんあると思います。ぜひ、一度オンラインで声を出してみませんか?

一緒に運営できる!

当事者会は、みなさんと一緒に作り上げていく会です。これからみなさんの居心地のよい形にどんどん変わっていきます。

そういったアイデアや、運営にも気軽に提案ができる、というのもうちの当事者会のメリットといえばメリットかなと思います。

一緒に、当事者会をより良いものにしていきましょう!

まとめ

ひきこもりという状態は、やはりひきこもっているので周囲からの理解を得ることが難しい現状があります。これは、ひきこもりという言葉が浸透した現代においても変わっていません。

大切なことは「本人を責めず、歩調を合わせてあげること」だと思います。

支援機関や当事者会では、ご本人との対話の重要性が訴えられています。腰を据えてまったり話をする時間ということが、本人のつらさに寄り添っていくという意味でとっても大切ということですね。

当事者会も、そういった機能を持ちます。ぜひ、これから一緒に色々話せるのを楽しみにしております!

【みるだけ・きくだけ・いるだけ♪】参加はこちら!

ぜひお気軽にどうぞ!ご参加希望の方は、こちらのページより参加フォームへお願いいたします。

てがある。について

てがある。は、障害のある方や「グレーゾーン」と呼ばれる方、生きづらさを抱えていらっしゃる方々に、もっといろんな「てがある。」ということを、軽いフットワークでどんどん普及していくことを目的に立ち上げた専門チームです!

てがある。公式LINEでは、いわゆるご病気や生きづらさに関する特別なコラムや、てがある。が開催させていただくイベントや当事者会、カウンセリングのご紹介をさせていただいております。

有料イベントに関するお得な割引券なども配信!

ぜひとも「てがある。」公式LINEへのご登録をお願いします!

てがある。編集部

- 作業療法士

- 作業療法士兼イベンター。大学では企画構想学科を修了後、イベント運営会社に就職し放送業界にて活躍。その後、作業療法士の資格を取得し、リワークにて施設長を経験。好きなものはコーラ。犬か猫かといわれれば、やはり猫!